Retrouvez notre décryptage “Le deuxième souffle de l’école inclusive”

José Puig, ancien directeur de l’INSEI entre 2013 et 2019

Si l’école ordinaire pour toutes et tous présente encore beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre, il est pourtant clair que l’école d’aujourd’hui n’est plus la même que celle d’hier. Dans la continuité de notre décryptage sur l’école inclusive 18 ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, VersLeHaut est allé à la rencontre de José Puig, ancien directeur de l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation inclusive (INSEI).

José Puig, vous avez exercé plusieurs métiers à l’Éducation nationale : enseignant, conseiller d’orientation, inspecteur ; puis vous avez pris la tête de l’INSEI (ex-INSHEA) pendant 6 ans, et vous avez terminé votre carrière en tant que chargé de missions pour la délégation interministérielle de la stratégie autisme. Aujourd’hui, vous avez pris votre retraite mais vous continuez en travaillant à votre compte en tant que formateur indépendant auprès des professionnels voulant se former sur l’inclusion scolaire.

J’aimerais revenir aux origines de votre parcours professionnel, qu’est-ce qui vous a amené à vous spécialiser sur le sujet de l’inclusion en milieu scolaire ?

Effectivement, j’ai fait toute ma carrière dans l’Education nationale et c’est par hasard, en 1989, que j’ai été affecté à un poste en lien avec l’inclusion scolaire. A cette époque, on ne parlait pas encore d’inclusion. J’avais la charge de l’intégration, de l’éducation spécialisée dans un département. Et depuis, j’y suis resté : c’est un chantier passionnant qui interroge les fondements du système scolaire.

Dès cette époque j’ai observé le grand décalage qui existait entre l’idée politique (tous les enfants ont le droit d’aller à l’école) et sa mise en œuvre réelle. Il faut toujours beaucoup de temps pour que les idées deviennent des faits concrets. Je m’en suis rendu compte en travaillant sur le plan Handiscol’[1], auprès de Ségolène Royal, alors ministre déléguée chargée de l’Enseignement scolaire : c’était la première fois que l’on s’intéressait à cette question à un niveau national et qu’on en faisait une question politique.

Et alors rapidement, quelle est l’histoire de la loi de 2005 ?

Elle est en préparation depuis la fin des années 90. La loi antérieure de 1975 avait besoin d’être remplacée car elle contenait des dispositions qui étaient restées lettre morte et que les attentes des personnes avaient beaucoup évolué. En fait, lorsqu’une loi n’est pas ou mal appliquée au bout de vingt ans, il faut la revoir la loi et c’est d’ailleurs ce qui va aussi devenir nécessaire pour la loi de 2005.

En 2002 il y a eu un changement de politique et le travail réalisé a été négligé car la nouvelle majorité a souhaité reprendre les choses à zéro. Pendant la même période, se préparait la Convention Internationale des droits Personnes en Situation de Handicap à l’ONU. Cette convention a été adoptée en 2006, soit peu après le vote de la Loi française pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Mais la réflexion suscitée par cette convention a eu une grande et bonne influence sur les travaux préparatoires de la loi de 2005 en France.

La loi de 2005 consacre un véritable changement de philosophie : les personnes en situation de handicap ne veulent plus être considérées comme des objets de soins ou d’assistance.

La première et très importante nouveauté de ce texte c’est qu’il consacre une entrée par les droits des personnes en situation de handicap plutôt qu’une dynamique de discrimination positive comme le faisait la loi précédente. C’est un véritable changement de philosophie : les personnes en situation de handicap ne veulent plus être perçues comme des objets de soins ou d’assistance mais comme des citoyennes et des citoyens à part entière en capacité d’exercer les mêmes droits que les personnes valides (droit à l’éducation, au travail, à la santé, aux loisirs, droit de vote, etc.) dans une logique de non-discrimination et d’égalité des chances.

Pour vous, aujourd’hui, où en sommes-nous ? Qu’est-ce qui nous permet de dire que nous avons avancé ? Que du chemin a été parcouru ?

Les progrès sont incontestables, beaucoup de choses ont bougé depuis 2005. Pour l’éducation, par exemple, la notion d’école inclusive a été inscrite dans le code de l’éducation (en 2013, article L111-1[2]). C’est un cadre général qui concerne tous les enfants menacés dans leurs parcours scolaires qu’il s’agisse d’une situation de handicap ou d’une autre cause. C’est certes un peu utopique et théorique mais c’est symboliquement très important.

Ensuite, et c’est important de le souligner, tous les élèves ne sont plus automatiquement orientés vers des établissements médico-sociaux. Mais si c’est effectivement positif, ça comporte aussi ses limites : l’accueil ne suffit pas, il faut que des conditions favorables soient réunies pour que cela fonctionne sur le plan opérationnel. Sur le terrain, on s’aperçoit que ce n’est pas encore toujours le cas.

Par la suite, se sont multipliés les dispositifs qui combinent scolaire et médico-social. C’est positif puisque cela montre que la complémentarité entre les acteurs est réalisable. Ce n’est pas que l’un ou l’autre seuls qui peuvent réaliser l’inclusion, ils doivent le faire ensemble. Mais ça reste très difficile et souvent décevant sur le terrain : ces deux secteurs ne parlent pas le même langage, ne sont pas organisés de la même façon et parfois se méfient l’un de l’autre. C’est pourquoi cette coopération et complémentarité restent très problématiques sur le terrain et leur concrétisation encore aujourd’hui très inégale sur le territoire.

Et la multiplication de dispositifs et d’outils depuis 2005 finit aussi par devenir un inconvénient pour les personnes qui en ont besoin (les parents, les éducateurs, les jeunes eux-mêmes), il y a trop de complexité, donc de lenteur, et trop d’opacité, donc de difficultés d’accès aux droits.

On a l’impression que chaque pas en avant est teinté d’une limite, d’un frein qui empêche cette progression de s’épanouir pleinement. C’est le cas ?

Oui, c’est vrai. Ça revient à ce que je disais lorsque les dispositions que porte une loi n’ont pu être mises en place, alors peut-être est-ce le signal qu’il faut apporter un changement, et dans ce cas précis, une nouvelle loi.

D’ailleurs, prenons un exemple qui illustre très bien cela : la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

A l’origine, c’était une très bonne idée d’instituer ce « guichet unique » pour simplifier les démarches et l’accès aux informations et aux droits des personnes en situation de handicap ; avec aussi l’idée d’être dans une meilleure proximité, à un échelon plus local : celui du département.

Mais cela s’est moyennement traduit sur le terrain. D’abord parce que d’un territoire à un autre, il y a une différence de moyens ; et les dossiers continuent de s’accumuler, que le personnel puisse suivre ou non. Les délais deviennent donc très longs et les droits des personnes ne sont pas très bien examinés ni respectés.

Une des principales missions des MDPH était l’information sur le handicap pour les personnes concernées mais aussi pour l’ensemble des citoyens : cette mission n’a été que très partiellement assurée et on observe aujourd’hui de nombreuses carences dans l’accompagnement des personnes et des familles ce qui engendre une réelle méconnaissance des parcours et des droits. Cette non-connaissance des droits et la complexité des démarches conduisent un grand nombre de personnes qui auraient pourtant besoin d’aides à se décourager et finalement à renoncer à leurs droits. C’est un enjeu de démocratie très important et cela justifierait que le législateur revienne sur les dispositions de 2005.

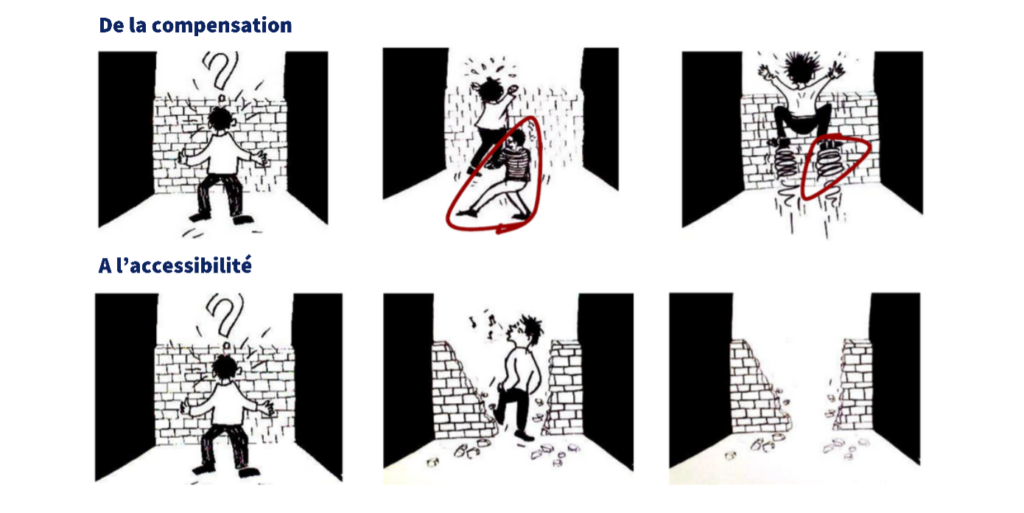

Vous parlez souvent de l’importance de sortir de la notion de compensation pour aller vers l’accessibilité. Vous avez même fait un petit dessin pour l’illustrer…

La loi de 2005 a deux grands volets : celui de la compensation et celui de l’accessibilité. Le robinet de la compensation individuelle a été beaucoup utilisé au détriment de l’accessibilité collective qui implique de plus grands travaux, plus d’aménagements, etc. On en vient à compenser le défaut d’accessibilité ; alors que cette accessibilité collective est durable et permanente.

Il faudrait rétablir l’équilibre.

Comment cela peut-il se concrétiser de manière très pratique à l’échelle d’une classe ou d’un établissement, et à l’échelle nationale ?

Ça renvoie à tout ce qui concerne l’adaptation générale de l’environnement scolaire. Rendre accessible, c’est supprimer les obstacles. Or l’école est remplie d’obstacles pour les élèves à besoins particuliers ! Car elle est faite pour des profils d’enfants très standards qui ne correspondent pas à la diversité de leurs profils réels.

L’école est remplie d’obstacles pour les élèves à besoins particuliers.

Un exemple concret : la cour de récréation. Aujourd’hui, c’est un lieu de danger pour de nombreux enfants : il y a du bruit, des cris, des bousculades et les adultes se contentent souvent de surveiller de loin ce qui s’y passe. On le sait, c’est également un espace-temps propice au harcèlement dont peuvent être victimes les enfants les plus vulnérables. Mais ce n’est pas une fatalité : on peut, assez simplement, rendre la cour de récréation plus accessible à tous. En délimitant, par exemple, par un marquage au sol, des zones de jeux physiques et des zones de jeux calmes ; en fixant des règles pour tous et en les faisant respecter, voire en organisant quelques activités mais sans pour autant que la récréation devienne aussi structurée que la classe.

Dans la classe elle-même, un moyen de rendre les informations collectives plus accessibles est de doubler les informations textuelles par des illustrations, des pictogrammes, des photos : c’est une aide pour tout le monde et c’est de nature à faire progresser l’autonomie de tous.

A l’échelle nationale, il faut revenir sur la loi de 2005 et sortir vraiment d’une réponse au handicap conçue comme une condition biomédicale et individuelle. Comme le dit la convention internationale il faut aussi prendre en compte les conditions environnementales qui, en multipliant obstacles et barrières, pénalisent la participation des personnes en situation de handicap, à l’école comme ailleurs. C’est cela l’accessibilité, et c’est comme cela qu’on peut espérer atteindre l’objectif d’égalité des chances : permettre aux personnes handicapées d’avoir des conditions comparables aux autres citoyens dans toutes les situations de la vie sociale.

Les enseignants aujourd’hui soutiennent, dans leur grande majorité, l’importance, la nécessité et même les bénéfices de cette école inclusive ; et pourtant, ils sont 80% d’entre eux à exprimer qu’accueillir un élève à besoins éducatifs particuliers (BEP) est une source de tracas, de travail supplémentaire.

Comment faire pour inverser cette tendance – la formation oui, mais quoi d’autres ?

L’école est un espace encore trop fermé aux acteurs qui ne sont pas de l’éducation nationale ; à cela s’ajoute le temps qu’elle prend pour changer. Alors lorsque les élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP) sont de plus en plus nombreux dans l’école, la mobilisation d’une aide humaine à la scolarité devient quasi automatique. Ce serait une très bonne chose si ces aides étaient justement calibrées à la réalité des besoins de chaque enfant. Mais aujourd’hui, on observe que cela conduit parfois à maintenir la dépendance de l’élève et dispense d’une certaine façon l’enseignant d’adapter sa pédagogie pour la rendre plus accessible à tous.

Si on veut que la communauté éducative autour de l’élève apprenne à travailler ensemble, il faut que les différents éducateurs soient formés ensemble. Le duo – AESH et enseignant – doit trouver des stratégies adaptées au contexte de la classe, qui soient évolutives en fonction de l’élève et aux étapes de transition. Mais avant de développer des stratégies et travailler ensemble, il faut d’abord qu’ils se connaissent.

Si on veut que la communauté éducative autour de l’élève apprenne à travailler ensemble, il faut que les différents éducateurs soient formés ensemble.

Au risque de me répéter, pour les enseignants qui ont le sentiment de ne pas être préparés, la formation me semble être le remède le plus efficace. Dans l’éducation nationale, la formation continue n’est pas obligatoire – contrairement aux personnels du médico-social – et on s’aperçoit que ce sont un peu toujours les mêmes qui s’engagent…

Et au-delà de qui s’engage ou non, les connaissances d’aujourd’hui sur le développement de l’enfant ne sont pas les mêmes qu’il y a 30 ans, alors en ce sens, la formation continue devrait prendre un caractère plus systématique pour ne pas dire obligatoire.

Sinon, il y a une autre piste qui mérite d’être creusée : l’autorégulation.

C’est pour moi l’avenir de la forme scolaire parce que l’introduction de cette notion dans une école transforme tout son fonctionnement. Dans ce système, il y a un enseignant supplémentaire par classe, qui n’est pas spécialisé, mais qui permet plus de souplesse. Il peut intervenir en co-enseignement ou avec un plus petit groupe pour accompagner sur une thématique…

Cela est profitable autant pour les élèves orientés vers ce dispositif que pour tous les autres élèves : par le développement d’une capacité d’autorégulation de leurs émotions, de leurs comportements, de l’apprentissage, du respect des principes de l’enseignement…

Vous pouvez retrouver l’organisme spécialisé dans ces formations ici : https://www.autoregulation.fr/

On le sait, la pratique sportive dans le cadre scolaire offre des opportunités concrètes pour plus d’inclusion. Avec les arts plastiques, elle est la discipline qui a d’ailleurs le plus de temps en inclusion. Pourquoi ?

Parce que ces disciplines sont considérées comme moins importantes dans le système scolaire, malheureusement. On pense à tort que les activités physiques et plastiques sont un moment de détente voire des matières secondaires.

Mais finalement, ce n’est pas si grave. Les enseignants de ces disciplines scolaires n’accueillent pas l’élève de la même manière, ils ne les voient pas à travers le même prisme que les autres enseignants, du fait de la discipline qu’ils enseignent. Par exemple, en E.P.S., un corps en mouvement est perçu positivement ; alors que dans les autres matières l’élève instable ou agité serait taxé « d’enfant avec un trouble de l’attention et du comportement ».

En EPS, un corps en mouvement est perçu positivement, à la différence des autres enseignements.

Cet appel à la créativité individuelle permet à chaque enfant de faire une place à sa personnalité, ses sentiments et son univers personnel. Mais cet appel se fait dans un cadre précis, puisqu’il se fait à l’école, espace socialisé, ce qui permet de travailler les habiletés sociales. De la même manière, l’enfant bouge mais il ne bouge pas n’importe comment : il y a des règles à respecter, des compétences à travailler…

Et puis, permettre aux enfants d’être en lien les uns avec les autres dans des cadres moins compétitifs que ceux des disciplines plus académiques dans un système très élitiste, leur permet de se relâcher peut-être vis-à-vis de leurs pairs et de tisser des relations.

Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, il arrive souvent que, lorsqu’ils ont des temps en classe ordinaire, ils sont plus souvent dans une classe en fonction de leur niveau que leur âge. Pour l’EPS on priorise la classe d’âge plutôt que le niveau. Il y a moins de notion de retard dans les apprentissages, c’est nettement moins stigmatisant.

Ces élèves à besoins éducatifs particuliers sont présents mais sont-ils inclus dans le collectif ?

Les contraintes liées aux troubles n’ont pas les mêmes conséquences selon la pratique sportive. Ceux avec des troubles sont souvent marginalisés. Alors en EPS, l’objectif de l’enseignant est de permettre la participation de tous, ce qui nécessite des règles – dans la composition des équipes par exemple.

Même si la compétitivité est encore là, l’enseignant d’EPS joue un rôle essentiel pour permettre aux élèves de comprendre qu’ils sont complémentaires les uns des autres et que des avantages peuvent être des inconvénients et inversement.

La première mission des enseignants est de donner le gout de l’école.

Leur première mission est de donner le gout de l’école. Les enfants avec des BEP sont sans cesse menacés de ne pas aimer l’école du fait de cette marginalisation possible, de la conception parfois élitiste du système, plus exposés aux situations de harcèlement… Finalement, l’école est le lieu où tous les futurs adultes vont apprendre à vivre ensemble : donc si, dès l’école maternelle, on est dans un univers où la diversité est normale et bien acceptée, alors on peut espérer que, plus tard, dans la société, ces différences seront davantage perçues comme des richesses. L’école ne doit pas être seulement un lieu d’entraînement à la compétition sociale !

Retrouvez notre décryptage “Le deuxième souffle de l’école inclusive”

[2] Extrait de l’article L111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. »

[1] Handiscol’ est un dispositif dont la circulaire a été signée en 1999. Sa mission était de favoriser et d’accompagner la scolarisation des enfants et adolescents handicapés ou atteints de maladies chroniques, et de développer la complémentarité entre milieu ordinaire et milieu médico-socia